Deutschland in der Welt

Die Reichsgründung wurde von der überwältigenden Mehrheit der Deutschen begrüßt. Die nationale Begeisterung ließ aber leicht vergessen machen, dass die Machtkonzentration in der Mitte Europas den Nachbarstaaten als Gefahr für das Mächtegleichgewicht erscheinen musste. Dies wurde besonders problematisch nach der Entlassung Bismarcks. Die Periode ab 1890 bis zum Ende des Ersten Weltkrieges 1918 wird in den Geschichtsbüchern oft als Zeitalter des Imperialismus oder als Wilhelminisches Zeitalter bezeichnet. Die Ausdrücke nehmen Bezug auf das charakterisierende Streben der europäischen und der neuen, außereuropäischen Großmächte (USA, Japan) im Wettlauf eine Weltmachtposition aufzubauen.

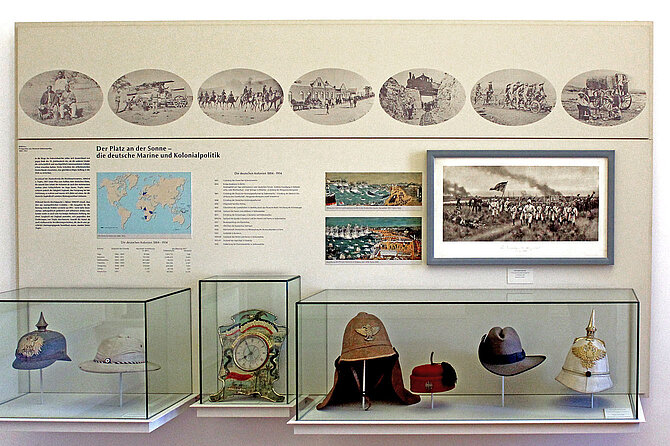

Die Staaten standen in vielfältigen Austauschbeziehungen und Wechselwirkungen mit einer sich globalisierenden Welt. Während die europäischen Mächte bis auf Österreich-Ungarn und Russland im Zeitalter des Hochimperialismus ihre Kolonialreiche ausbauten, beteiligte sich das Kaiserreich erst unter Kaiser Wilhelm II. verstärkt an der kolonialen Expansion in Afrika und Asien. Damit wirkte die deutsche Nation nicht nur in die Welt hinein. Durch Wanderung, Handel und kulturelle Projektionen wirkte die globalisierte Moderne ebenso auf Deutschland zurück.

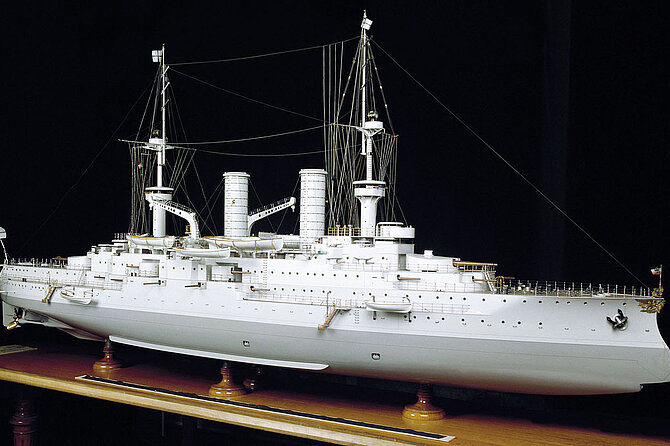

Ihren wichtigsten Ausdruck fand die 'wilhelminische' Weltpolitik im Aufbau einer deutschen Schlachtflotte seit 1898. Weltpolitik und Flottenpolitik waren in vielerlei Hinsicht identisch. Treibende Kraft hinter der Schlachtflotte war Admiral Alfred von Tirpitz, seit 1897 Staatssekretär im Reichsmarineamt.Die gezielte antienglische Stoßrichtung des deutschen Flottenbaus sowie die wiederholte Aufrüstung und Erhöhung des Bautempos trugen zu einer nachhaltigen Verschlechterung und Militarisierung der internationalen Beziehungen bei.

Der Erste Weltkrieg

Der Beginn des Krieges wurde von großen Teilen der Bevölkerung in den beteiligten Staaten zunächst mit Begeisterung und Jubel begrüßt. Nach den vielen Jahren sich steigernder Spannungen betrachteten sie den Krieg als ein "reinigendes Gewitter". Viele Menschen glaubten auch, die Ehre und die Macht des eigenen Staates gegen den Angriff anderer Mächte verteidigen zu müssen. Deswegen waren zum Beispiel die von der Regierung bisher verfolgten Sozialdemokraten bereit das "Vaterland nicht im Stich" zu lassen.

Die ersten Kämpfe im Westen und Osten schienen die weit verbreitete Auffassung zu bestätigen, dass dieser Krieg nur von kurzer Dauer sein würde. Innerhalb weniger Wochen drangen die deutschen Truppen durch Belgien bis kurz vor Paris vor. Erst hier konnten die englischen und französischen Armeen den deutschen Vormarsch aufhalten. In den folgenden vier Jahren erstarrte der Krieg zwischen der belgischen Nordseeküste und der Schweizer Grenze in einem System von Gräben und Stacheldraht. Die Zahl der Opfer in diesen sinnlosen Stellungskämpfen war gewaltig. So verloren allein in den nur wenige Monate dauernden Kämpfen um die Festung Verdun 360.000 französische und 335.000 deutsche Soldaten ihr Leben.

Auch der ständig steigende Einsatz von Maschinengewehren, Flugzeugen, Panzern und Giftgas in den blutigen Kämpfen veränderte die militärische Lage nur wenig. Die neuen Waffen machten jedoch deutlich, dass die moderne Technik und die Industrialisierung den Charakter des Krieges veränderten. Der Krieg wurde immer mehr zu einer Materialschlacht, in der ungeheure Mengen an Waffen und Munition verbraucht wurden. Die Zerstörungskraft der Waffen und damit die Zahl der Opfer stieg in bis dahin unvorstellbarer Weise.

Die unerwartete Nachricht von der bevorstehenden militärischen Niederlage hatte 1918 das Vertrauen der deutschen Bevölkerung in das alte System endgültig erschüttert. Wie berechtigt das Misstrauen war zeigte sich Ende Oktober 1918. Obwohl die Regierung bereits mit den Alliierten über einen Waffenstillstand verhandelte, befahl die Marineführung der Flotte zu einer inzwischen sinnlos gewordenen Schlacht in die Nordsee auszulaufen. Gegen diese selbstmörderische Operation meuterten die Matrosen der Hochseeflotte in Kiel und Wilhelmshaven. Damit gaben sie zugleich das Signal zum endgültigen Sturz der Monarchie. Der Krieg endete an der Westfront mit der Unterzeichnung des Waffenstillstandsabkommens im Wald von Compiegne bei Paris.

Für Europa war dieser Krieg eine Katastrophe. Millionen Menschen hatten ihr Leben verloren. Weite Landschaften Europas waren völlig verwüstet worden. In Frankreich und Belgien waren allein 350.000 Häuser völlig zerstört. Gleichzeitig hatte sich die Landkarte Europas verändert: Die Donaumonarchie war ebenso wie das Osmanische Reich in mehrere Einzelstaaten zerfallen; in Osteuropa waren nach dem Zusammenbruch des Zarenreiches ebenfalls mehrere neue Staaten entstanden. Mittel- und Osteuropa wurden seit 1917 von einer Welle innerer Revolutionen erfasst, die die bestehenden Gesellschaftsordnungen radikal infrage stellten. Der Eintritt der USA in den Krieg war schließlich ein Zeichen dafür, dass Europa seine alte Rolle in der Geschichte der Welt verloren hatte.